익산 왕궁리탑 주인은 후백제 아닌 백제?

사리장엄구, 미륵사탑 것과 비슷…축조연대 논쟁백제 설|“문양·기단부 구조 비슷해”

후백제 설|“글씨체 달라…계승으로 봐야”

|

||||||

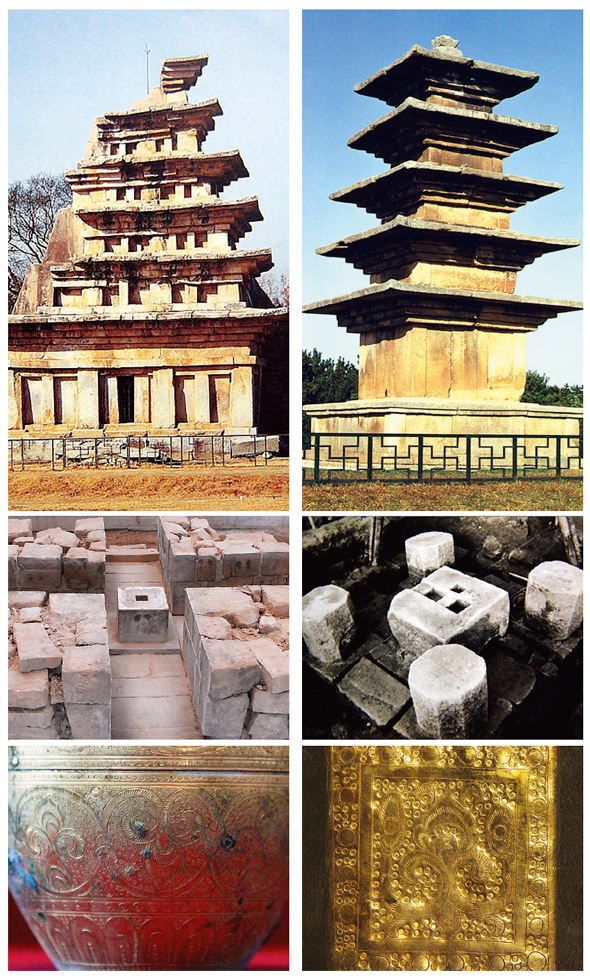

미륵사터 지척에 있는 왕궁리 오층석탑(국보289호)과 1965년 이 탑의 해체 수리 당시 불상과 더불어 발견된 사리병, 사리함, 금강경(불경) 글씨 새김 금판(국보 123호) 등이 논란의 핵심이다.

이들 유물은 8~9세기 통일신라·고려 시대 제작설이 유력했으나 미륵사 사리구 발견을 계기로 통설이 도전을 받게 됐다. 사리구에 장식된 연꽃무늬와 어자문(작은 원 모양의 무늬) 등의 주요 무늬 종류와 디자인 수법 등이 7세기 백제의 미륵사 사리 장엄구와 상당히 비슷하고, 탑의 기단부 구조도 미륵사탑과 일치한다는 설이 제기되고 있기 때문이다.

처음 논쟁의 물꼬를 튼 이는 국립중앙박물관의 조원교 학예사. 그는 이달 초 나온 충남대 백제연구소의 학술지 <백제연구> 49호에 ‘왕궁리 오층석탑 발견 사리장엄구에 대한 연구’란 논문을 싣고 “미륵사 사리구 발견에도 불구하고 왕궁리탑 사리구들은 약 900년께 후백제인들에 의해 만들어진 백제계 작품으로 본다”고 밝혔다. 조씨는 “두 사리구는 안치 장소, 연꽃 문양의 표현, 제작 솜씨 등에서 깊은 영향 관계가 있지만 동시대작은 아니다”라고 단정했다. 논문은 그 근거로 △왕궁리탑 사리구가 미륵사지 것보다 용기 모양이나 문양 표현 방식이 단조롭고 투박해 솜씨가 떨어진다는 것 △사리함의 경우 불국사 등 통일신라의 사리함 양식을 단순화해 계승했다는 것 △금강경을 새긴 금판의 경우 새김 글씨가 미륵사지 사리 봉안기보다 좀더 발전된 후대 해서체라는 것 등을 들었다.

이에 대해 2004년 왕궁리탑 사리장엄구가 백제 것이란 주장을 논문으로 제기했던 한정호 동국대박물관 학예사는 정반대 견해를 내놓았다. 그는 22일 국민대에서 신라사학회 주최로 열린 학술대회에서 ‘왕궁리 오층석탑과 사리장엄구 연구’라는 글을 통해 “사리장엄구는 물론 석탑도 7세기 백제 것”이라는 파격적 주장을 하고 나섰다.

그는 “미륵사 금제 사리항아리와 비교해 볼 때 왕궁리 금제 사리내함, 금강경판 내함 등의 무늬는 어자문은 물론 이파리 3개가 난 연꽃잎을 두른 문양 이미지 등이 거의 똑같고, 세부적으로는 고구려 진파리 고분 벽화 등의 이미지도 계승하고 있다”며 “7세기 다른 백제, 일본의 장식 공예품 등에서도 비슷한 무늬들이 10개 이상 발견되는 만큼 백제시대가 분명하다”고 주장했다. 그는 아울러 왕궁리탑이 통일신라 말기 또는 고려 초에 백제 때의 목탑을 허문 자리에 세웠다는 통설도 부정하고, “석탑 내부 구조가 미륵사 석탑의 내부 구조를 사실상 축소해 옮긴 것으로 분석된다”고 덧붙였다.

이런 주장의 근거는 1965년 왕궁리탑을 해체보수할 당시 드러난 기단부 구조와 2000년대 초부터 국립문화재연구소가 해체중인 미륵사 서탑의 기단부 구조가 거의 차이가 없다는 가정에 근거한다. 해체 과정에서 심초석 주위로 십(十)자형의 통로형 구조가 드러나는 미륵사 서탑처럼 왕궁리 오층석탑 또한 네 개의 기둥인 사천주와 심초석 사이 십자로형 얼개가 드러나며 그 바닥에 판석이 깔린 것 또한 닮았다는 것이다.

다른 학계 관계자들은 대체로 신중론을 펴고 있다. 불상 연구자인 최성은 덕성여대 교수는 “사리장엄구 무늬의 유사성은 주목되지만, 왕궁리탑에서 함께 나온 불상은 연대가 9~10세기 후백제, 통일신라기여서, 불상의 연대가 맞지 않는 근본 이유가 명쾌하게 해명되어야 한다”고 지적했다. 김성범 국립나주문화재연구소장도 “왕궁리탑의 경우 목탑을 세우기 위해 기단 아래 흙다짐을 한 흔적(판축층)이 명백히 드러나므로 목탑, 석탑 얼개에 대한 심층적 이해와 교감이 전제되어야 할 것”이라고 말했다.

한편 원광대 마한백제연구소와 백제학회도 다음달 24~25일 미륵사 출토 유물을 주제로 한 학술대회에서 왕궁리탑, 사리구의 연대 문제를 논의한다. 90년대 초부터 왕궁리탑의 백제시대 건축설을 주장해온 강우방 전 이화여대 교수와 주경미(부경대), 이송란(문화재청), 한정호씨 등 주요 연구자들이 발제·토론자로 참여할 예정이어서 성과가 주목된다.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 사진 문화재청 제공

'옛날모습' 카테고리의 다른 글

| 옛 물건 구경 하세요. (0) | 2009.05.02 |

|---|---|

| 추억의 물건들-펌 (0) | 2009.04.14 |

| 옛적 공원에는 사진사가 (0) | 2009.03.28 |

| 60년대 서울 풍경 (0) | 2009.03.20 |

| 어릴적 교실과 화장실 모습들 (0) | 2009.03.13 |